Früher nur als weiterer Schandfleck im Kreis 4 wahrgenommen, zählt das Lochergut heute zu einem der beliebtesten Treffpunkte der Stadt Zürich. Wie das Quartier eine Metamorphose vollzog und sich heute doch noch treu bleibt.

Autorin: Minea Mia Pejakovic

Beitragsbild: Vor allem an sonnigen Tagen ist das Lochergut ein beliebter Ort, um den Tag ausklingen zu lassen. (Bildquelle: Minea Mia Pejakovic)

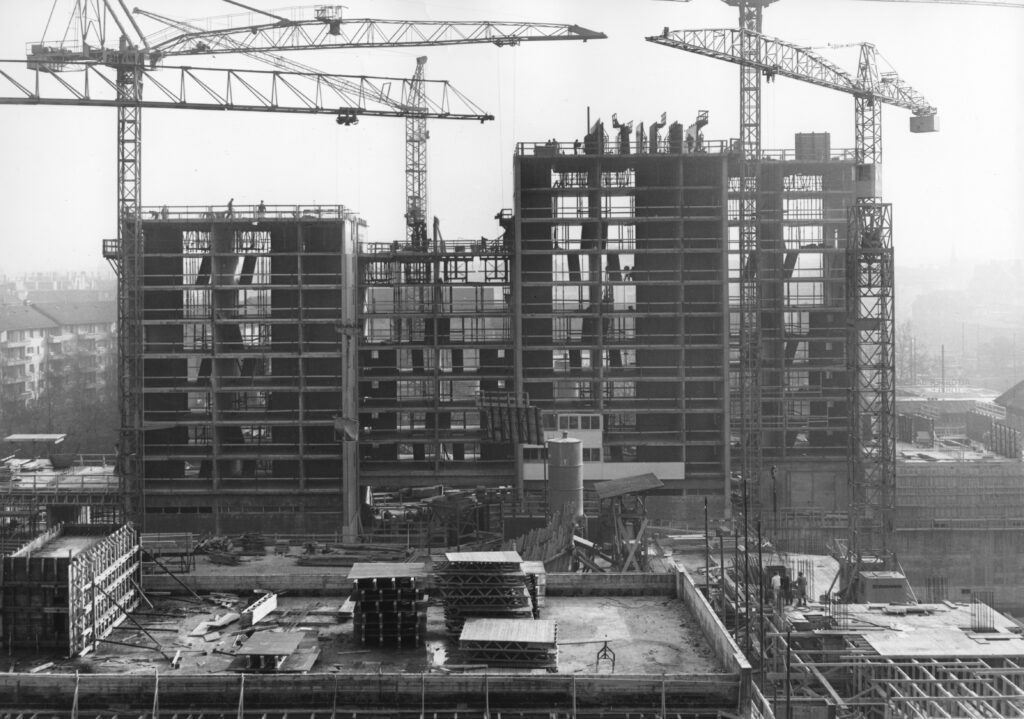

Wer in letzter Zeit die Berichte über den Wohnungsmarkt in der Stadt Zürich liest, merkt schnell, dass die Stadt in der Krise steckt. Eine bezahlbare Wohnung zu finden, gestaltet sich in allen Kreisen als echte Herausforderung. Schon Anfang der 60er-Jahre wollten die Menschen vermehrt vom Land in die Stadt ziehen. Das Problem in der Stadt Zürich war aber das gleiche wie heute: Es fehlte an Platz. Um der Wohnungsnot entgegenzuwirken, wurde zwischen 1963 und 1966 im Quartier Aussersihl, wo sich die Badener- mit der Sihlfeldstrasse kreuzt, der inzwischen ikonische Wohnkomplex Lochergut erbaut. Die Stadt wollte mithilfe der Hochhäuser möglichst vielen Menschen einen Wohnsitz bieten. Verdichtung und Zweckmässigkeit waren dementsprechend Priorität. Heute leben dort rund 618 Menschen aus 40 Nationen in 346 Wohnungen auf engstem Raum.

XX

Seit Beginn der Bauarbeiten polarisiert das Lochergut. Die Meinungen über die Hochhäuser mit der eintönigen Fassade gingen in der Bevölkerung auseinander. Damals war für viele ein Leben in Hochhäusern in einer Stadt wie Zürich unvorstellbar. In einer Strassenumfrage des SRF aus dem Jahr 1965 wird die Uneinigkeit der Bevölkerung in Bezug auf das Wohnen in Hochhäusern deutlich. Während die einen «für kein Geld der Welt» einziehen würden und finden, es sehe aus wie ein «Bunker», schwärmen die anderen von der Möglichkeit einer «sauschönen Aussicht». Trotz allem herrschte grosse Neugier, denn mit der Fertigstellung der Lochergut-Hochhäuser, zog ein wenig Moderne in die Stadt Zürich ein – die Gegend erwachte zum Leben. Selbst der Zürcher Schriftsteller und Architekt Max Frisch konnte dem nicht widerstehen und mietete eineinhalb Jahre lang die oberste Wohnung im Komplex. Tatsächlich verbrachte er aber nur zwei Monate dort. Denn das Grossstadtflair, wie er es in New York erlebte, suchte er im Lochergut vergeblich, wie in einem Radiobeitrag von SRF aufgezeigt wird.

Das grosse Staunen hielt nicht an

Im Laufe der Jahre erhielt das Lochergut einen schlechten Ruf. Ein Dokumentarfilm von Fabienne Boesch zeigt, wie sich die Wahrnehmung der Hochhäuser von einer Besonderheit, zu einem verachteten Objekt entwickelt hat. Eine Bewohnerin spricht im Dokumentarfilm sogar von einer «Verslumung» des Quartiers. Auch die Zusammensetzung der Bewohnenden veränderten sich mit der Zeit: Immer mehr Gastarbeiterfamilien und Ausländer:innen zogen in die Hochhäuser ein, während Schweizer:innen die Wohnungen grösstenteils verliessen. Franco Taiana, Präsident des Quartiervereins Aussersihl-Hard, erklärt, dass der Zuzug von Familien aus anderen Kulturkreisen für manche eine Diskrepanz darstellte. «Für Ortsansässige waren die vielen Menschen und Kulturen etwas gewöhnungsbedürftig», sagt er.

«Hey träffemer eus am Locherguät?»

Offiziell heissen eigentlich nur die Hochhäuser und die dazugehörige Tramhaltestelle «Lochergut». Wenn sich die Leute aber auf einen Kaffee am Lochergut verabreden, meinen sie natürlich nicht den Wohnblock, sondern die Umgebung mit den vielen Lokalen. Stadt Zürcher:innen nennen das Gebiet rund um den Komplex auch Lochergut, weil die markanten Hochhäuser es stark geprägt haben.

Gestaltung: Minea Mia Pejakovic / Quelle: selbst formuliert

Bis in die 2010er-Jahren kämpfte das Lochergut mit negativen Schlagzeilen. Beispielsweise wurde über kleinkriminelle Jugendbanden berichtet, wie die «Lochergut-Jungs». Eine Gruppe Jugendlicher, die sich unter FCZ-Fans mischten, randalierten und Gewalt gegenüber GC-Fans ausübten. Das Lochergut wurde so schliesslich von den Medien als «Problembezirk» und «Ghetto» gebrandmarkt. Bevor sich die angesagte Gastronomie im Quartier einnistete, prägte zudem ein Erotikladen und bescheidene Bistros die Landschaft. Nichts, wofür sich ein Aufenthalt am Lochergut lohnen würde. Wer also nicht in der Umgebung wohnte, hielt sich nur ungern dort auf oder mied sie sogar komplett.

Dank Aufwertung zum Boom

Obwohl das Lochergut ein angeschlagenes Image hatte, erkannten einige Gastronomen das Potenzial des Standorts. Die Jahre vergingen und das Quartier mauserte sich zu einem Hotspot der Stadt Zürich. Im Audiobeitrag erzählt eine Bewohnerin, wie sie den Wandel wahrgenommen hat und wie er sich heute auswirkt. Zudem erklärt der Präsident des Quartiervereins Aussersihl-Hard, Franco Taiana, wie es zu dieser Aufwertung kam. Läuft das Lochergut Gefahr, nur ein weiteres «urbanes Zentrum» zu werden?

Gestaltung: Minea Mia Pejakovic / Bildquelle: www.8004.ch

Franco Taiana

Präsident Quartierverein Aussersihl-Hard

Aufstieg zum Trendquartier

Vor etwa zehn Jahren machten die ersten hippen Bars und Cafés in der Umgebung auf. Durch die Beruhigung des Verkehrs rund um das Lochergut hatten die Menschen plötzlich mehr Raum. Das Gastroangebot konnte erweitert und Velowege ausgebaut werden. Andrew Katumba, SP-Kantonsrat und Gründer des Kaffeelabels ISULE, findet die Änderungen gut. Er selbst lebte ab dem Alter von drei bis 14 Jahren am Lochergut. «Ich glaube es erinnert heute ein wenig an Brooklyn in New York», sagt er. Die Lokale brachten frischen Wind in die Umgebung und boten den Bewohnenden wie auch dem Rest von Zürich einen Raum für das Zusammensein. Nach Feierabend muss man schnell sein, um einen Platz auf einer der vielen Terrassen zu ergattern. Wo früher gähnende Leere herrschte, stehen die Menschen heute für Hummus und ausgefallene Cocktails an. Das Lochergut ist ein Ort der Begegnung. Menschen aus den verschiedensten Kulturen treffen hier aufeinander und verweilen gerne gemeinsam. Mittlerweile würde es vielleicht auch Max Frisch am Lochergut gefallen, denn es ist immer etwas los.

Was ist Gentrifizierung?

Gentrifizierung bezeichnet den Aufwertungsprozess eines Stadtteils durch Sanierung, Umbau und Modernisierung. Die Folge ist eine soziale Umstrukturierung aufgrund steigender Mietpreise. Die bisher ansässige Bevölkerung wird meist durch eine einkommensstärkere Bevölkerungsschicht verdrängt.

Gestaltung: Minea Mia Pejakovic / Quelle: StudySmarter

Besonders in den Kreisen 3, 4 und 5 zeichnet sich seit einiger Zeit ein Wandel ab. Etablierte Bars und Kult-Clubs verschwinden und machen Platz für neue Wohnungen. Hier zu wohnen ist beliebter denn je. Dies zeigt sich auch in der erneuten Veränderung der Bevölkerungszusammensetzung am Lochergut, das an der Schnittstelle der Kreise 3 und 4 liegt. «Früher war es eine arbeitende Bevölkerung. Jetzt ist es auch eine arbeitende Bevölkerung aber eine, die nicht in einer Garage, sondern am Computer arbeitet», erklärt Katumba. Mittlerweile fürchten sich auch hier einige vor einer gravierenden Gentrifizierung. Anlass ist unter anderem der vermutete Abriss von fünf Häusern gegenüber dem Lochergut. Bisher ist die Rede von einem geplanten Neubau. Die Noldin Immobilien AG als Eigentümerin der Grundstücke äussert sich aber bisher nicht zum Vorhaben.

Ein Blick hinter die Kulissen

An allen Wochentagen und vor allem abends – das Lochergut ist für viele ein beliebter Ort, um gemütlich einen Cocktail zu trinken oder Ramen zu essen. Für einige ist es aber auch ein Arbeitsplatz. Wie empfinden diese Menschen den Wandel der Umgebung und wie tickt eigentlich die Kundschaft des Locherguts? Eine Servicemitarbeiterin und ein Schneider geben Einblick.

Der Tagesanzeiger sprach vor einigen Jahren in einem Artikel über den Gastroboom am Lochergut vom «Gegenentwurf zur Europaallee». Denn anders als bei der Europaallee, wo die SBB von Grund auf ein Luxusquartier errichtete, liegt beim Lochergut immer noch der alte Charme in der Luft. Neben der alten Express-Schneiderei und dem Dönerladen Ararat erinnern die Hochhäuser wie Relikte an vergangene Zeiten.

Die Gastronomie im Überblick

Lust auf einen Besuch am Lochergut? Hier findest du einen kleinen Überblick über das umfangreiche gastronomische Angebot.

Bildquellen: Karte – Geo Maps und Wohnsiedlung – vbzonline.ch

Ich studiere im vierten Semester Kommunikation und Medien an der ZHAW in Winterthur. Als angehende Journalistin interessieren mich vor allem gesellschaftliche und kulturelle Themen. Geschichten aus Zürich liegen mir dabei besonders am Herzen.