Der Schweizer Journalismus kämpft um seine Existenz: Sinkende Einnahmen zwingen zu drastischen Stellenkürzungen. Printmedien verlieren an Reichweite, während online mit Tech-Giganten konkurriert werden muss. Kann der sterbenskranke Patient Journalismus noch gerettet werden?

Autor: Ronny Reisch

Titelbild: Journalismus als Erleuchtung, wenn der Mensch im Dunkeln tappt. Aber kann diese Funktion weiter erfüllt und finanziert werden? (Symbolbild / Quelle: Ronny Reisch)

Sinkende Einnahmen, ein kleineres Publikum und massenhaft Entlassungen – der Schweizer Journalismus steckt in der Krise. Titel wie die Wochenzeitung Solothurner Woche, das Online-Magazin Kleinstadt oder das Kulturmagazin Kultz verschwanden 2023 vollständig. Betroffen sind aber auch die grossen und etablierten Medienhäuser: Tamedia entliess im September 2023 knapp 50 Mitarbeitende, CH Media baut 140 Stellen ab und Ringier streicht 75 Stellen.

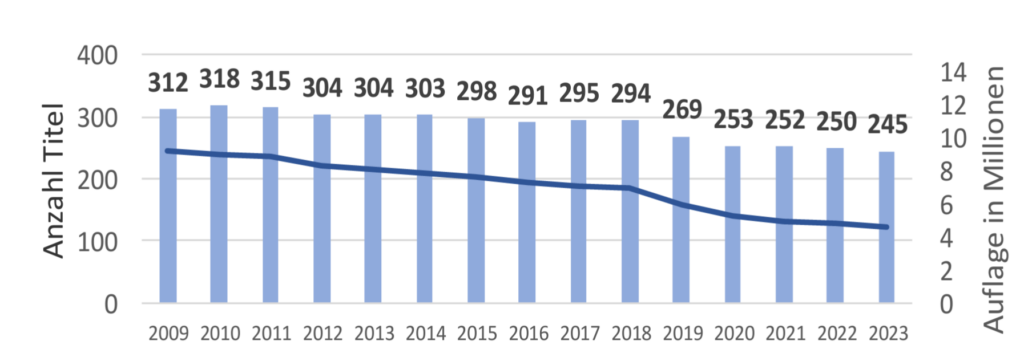

Der Journalismus in der Schweiz macht keinen gesunden Eindruck. Vielmehr wirkt er wie ein kranker Patient, dessen Tage sich langsam dem Ende neigen. Das zeigt auch ein Blick auf den Print-Markt: Die Zeitungsauflagen sind schweizweit auf rund 4,5 Millionen Auflagen eingebrochen. Das ist weniger als die Hälfte des Standes von 2009 – obwohl sich die Bevölkerungszahl währenddessen um eine Million (über 12 Prozent) gesteigert hat.

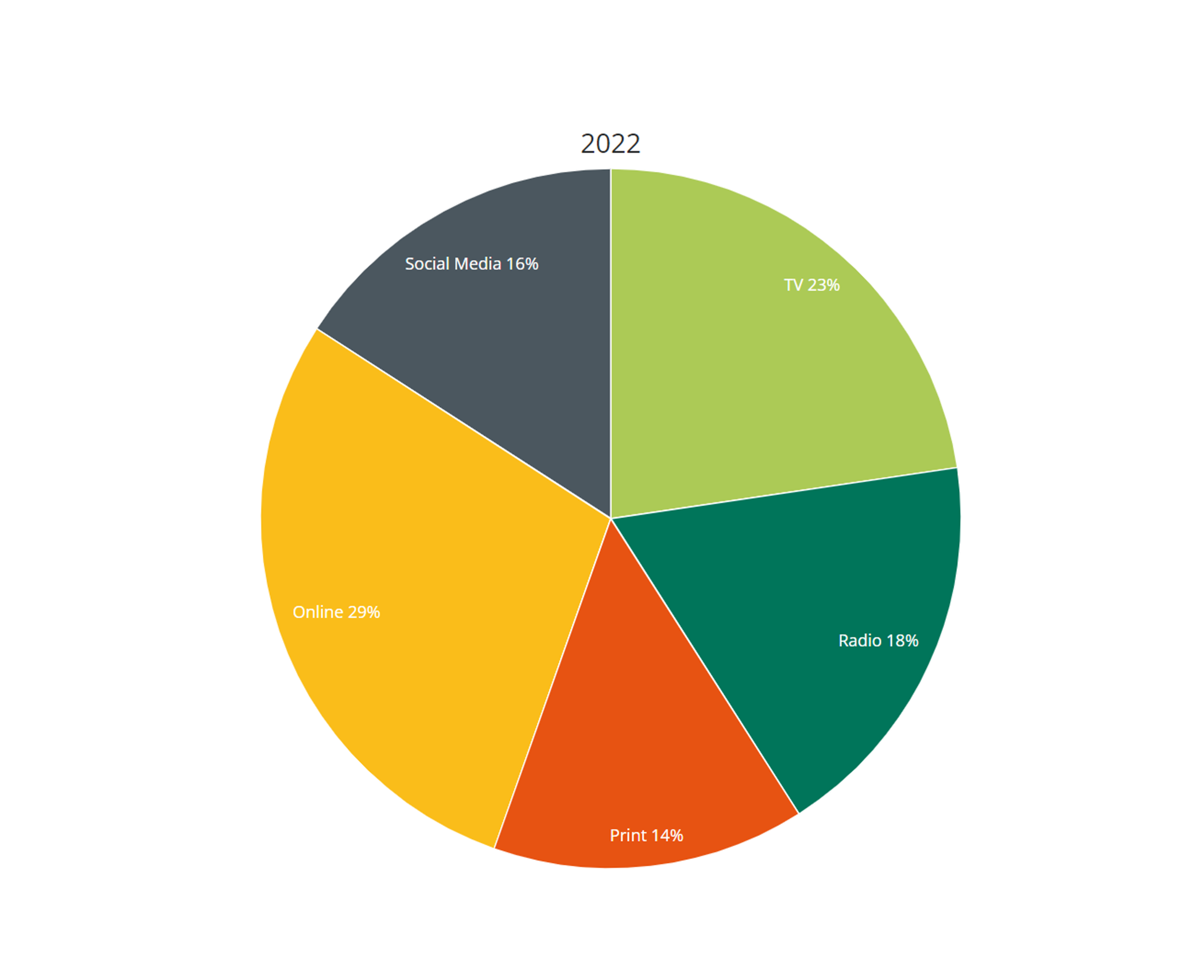

Die Reichweite traditioneller Medien wie Print, Fernsehen oder Radio ist in den letzten Jahren eingebrochen. Dafür hat sich Online als vierter Player etabliert. Gemäss einer Mediapulse-Untersuchung erreichte der Online-Journalismus im zweiten Semester 2023 monatlich 4,84 Millionen SchweizerInnen.

Globale Tech-Riesen als Werbe-Konkurrenz

Trotzdem machte die Presse gemäss einer Erhebung 2023 mit knapp 34 Prozent immer noch den grössten Teil des Werbeumsatzes in der Schweiz aus. Online steuerte rund zwei Prozent weniger bei. Noch hat sich der Online-Bereich nicht als grosses Wunderheilmittel für den Patienten Journalismus erwiesen. Die Ausfälle im Print konnten nicht aufgefangen werden.

Medienwissenschaftler Vinzenz Wyss erklärt: «Mittlerweile ist der Journalismus für die Werbewirtschaft nicht mehr so interessant, selbst bei grosser Reichweite.» Werbeerlöse fliessen zunehmend zu globalen Tech-Unternehmen und Social-Media-Plattformen, wo Werbung zielgerichteter platziert werden kann. Experten schätzen, dass 2023 rund zwei Milliarden Franken an Werbeeinnahmen ins Ausland abgeflossen sind.

Dabei wird auch von Inhalten aus dem Journalismus profitiert. Google stellt für den User eine personalisierte News-Seite zusammen und auch Apple-News setzt auf journalistische Inhalte anderer. Die Medienhäuser hinter den Artikeln gewinnen zwar an Visibilität, ein Grossteil der Einnahmen entgeht ihnen aber. Mittlerweile fordern Verleger ein sogenanntes Leistungsschutzrecht, um von den Plattformen einen Teil des dadurch generierten Ertrags zurückzubekommen. An der Verleihung der Swiss Press Awards 2023 warnte Justizministerin Elisabeth Baume-Schneider aber: «Dieser Entwurf allein wird die strukturellen wirtschaftlichen Probleme der Branche nicht lösen».

Fehlende Zahlungsbereitschaft

Viele Jahre setzten Zeitungsverleger auf ein duales Erlösmodell aus Abonnementen und Werbeeinnahmen. Im digitalen Zeitalter ist die Zahlungsbereitschaft durch eine regelrechte Angebots-Flut und die ständige Verfügbarkeit von News aber drastisch gesunken.

Beispielsweise die NZZ oder Le Temps setzen online trotzdem auf Paywalls und (digitale) Abo-Modelle. Blick hat 2023 ein Freemium-Modell lanciert: Die Basis bleibt gratis, einzelne exklusive Artikel sind aber nur noch mit dem Abonnement Blick+ aufrufbar. Die auch im Print kostenlose 20 Minuten und Online-Portale wie watson.ch oder nau.ch setzen auf kostenlose News und verdienen beispielsweise mit Werbebannern und Anzeigen vor Videos. Dazu kommen Partnerschaften, Sponsorings oder Paid Posts. Bei letzterem können Kunden für einen Artikel bezahlen, der in einem ähnlichen Stil wie die «normalen News» daherkommt. Journalistik-Professor Wyss sieht das kritisch. Er sagt: «Im Prinzip steht das im Widerspruch zum unabhängigen Journalismus, der aus publizistischem Interesse Geschichten aussuchen sollte.»

Vinzenz Wyss

Medienwissenschaftler und Journalistik-Professor

«Überall wo die Medien schwach sind, gibt es einen Zusammenhang mit mehr Korruption und weniger Wahl-Partizipation.»

Aber wie soll der sterbenskranke Patient Journalismus gerettet werden, ohne seine Werte zu verletzten? Kann er überhaupt selbst wieder auf die Beine kommen? In den Augen von Vinzenz Wyss braucht es Hilfe von aussen. Er findet: «Man könnte sagen: Das ist uns so wichtig, dass wir (der Staat) das fördern wollen.» Eine Medienvielfalt hält Wyss für gesellschaftlich relevant. Er sagt: «Die Medienwissenschaft ist klar: Überall wo die Medien schwach sind, gibt es einen Zusammenhang mit mehr Korruption und weniger Wahl-Partizipation.»

Einen politischen Vorstoss gab es schon 2022. Damals lehnten 54,6 Prozent der SchweizerInnen das Massnahmenpaket zugunsten der Medien ab. Wyss sagt dazu: «Das Paket war zu überladen. Nur den Online-Journalismus zu fördern, hätte vielleicht eine Chance gehabt.»

Journalismus bei Studierenden hoch im Kurs

Ein Blick auf den Studiengang Kommunikation der ZHAW zeigt indes, dass der Patient Journalismus noch nicht aufgegeben wurde. Erstmals seit 14 Jahren haben sich mehr als die Hälfte der Studierenden für den Schwerpunkt Journalismus entschieden. Eine Tendenz zurück zum Journalismus, die schon im Vorjahr erkennbar war.

Wyss, der an der ZHAW doziert, sagt: «Wir haben im Journalismus eine Zeit, die so spannend ist wie noch nie.» Die Leute in der Schweiz hätten noch gegähnt, als er ihnen vor 15 Jahren von der Wichtigkeit des Journalismus erzählt habe. Dieser sei für selbstverständlich gehalten worden. «Heute ist unklar, was Journalismus überhaupt ist. Auch jüngere Leute merken: Es ist wichtig und ich kann etwas machen, wo ich dahinterstehe», sagt Wyss.

Der Journalismus brauche Leute mit innovativen Ideen. Und: «Jüngere sind eher dazu bereit, auszuprobieren und zu testen. Alte Hasen bringt man schwerer dazu, etwas zu wagen, wo sie scheitern könnten.»

Vielleicht sind es am Ende die Kinder des Journalismus, die das Wunderheilmittel entwickeln. Oder aber es braucht am Ende einen Medikamentenmix, um den bettlägerigen Journalismus wieder zum Laufen zu bringen.

Nau.ch-CEO Yves Kilchenmann: «Müssen herausfinden: Wofür ist der Nutzer bereit, Geld zu geben»

Die Geschichte der Nau Media AG in Kurzform

2007 gründete Yves Kilchenmann gemeinsam mit Olivier Chuard die Livesystems Holding AG. Diese betrieb unter anderem Bildschirme in mehreren tausend Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs. Im Herbst 2017 wurde die Online-Plattform Nau.ch von Livesystems ins Leben gerufen, um künftig selbst die News für die Screen in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu publizieren. Nach gut drei Jahren zählte Nau.ch Ende 2020 mit über 3 Millionen Unique Clients nach Angaben der Net-Metrix-Audit von Mediapulse bereits zu den sieben grössten Online-Nachrichtendiensten der Schweiz.

Die Livesystems Holding AG wurde 2021 von der Schweizerischen Post übernommen, seither ist die Nau Media AG ein unabhängiges eigenständiges Unternehmen.

Nau.ch ist die mittlerweile grösste Online-Newsplattform der Schweiz, die unabhängig von einem grösseren Medienkonzern agiert. Was macht euch im Vergleich zur Schweizer Konkurrenz besonders?

Yves Kilchenmann: Die grossen Medienunternehmen kommen aus dem Print und waren die primäre Informationsquelle des Volks. Das ist heute nicht mehr so, im Internet ist das Angebot exorbitant gross. Mit diesem Wissen differenziert sich Nau. Wir können nicht die Erwartungshaltung haben, dass unser Nutzer nur bei uns ist – das ist nicht die Realität. Auf Social Media bekommst du aber genau das angezeigt, was du immer schon gehört hast und hören willst. Deshalb braucht es den Journalismus, der bestimmt: Das ist gerade relevant. Als Nutzer ist das eine Selektion, die mir hilft.

Yves Kilchenmann

Gründer und CEO von NAu.ch

Der Hauptaspekt, mit dem sich Nau unterscheiden kann: Wir haben kein Korsett und keinen politischen Hintergrund. Wir haben rein das Interesse, den Menschen zu informieren und zu unterhalten. Das ist vielleicht nicht absolut einzigartig aber sicherlich eine Chance, die wir nutzen sollten.

Inwiefern ist man wirklich unabhängig, wenn man nur durch Werbung finanziert wird?

Wir lassen unseren redaktionellen Inhalt nicht von Werbepartnern beeinflussen. Wir haben eine Sponsored-Abteilung, die bezahlte Beiträge macht. Die kann man gerne bei uns buchen. Aber den Text, der in der Redaktion entsteht, betrifft das nicht – der ist unabhängig.

Zum Start von Nau.ch 2017 wurden direkt 45 JournalistInnen eingestellt, zu einer Zeit als die Medienbranche bereits Probleme hatte. Woher kam dieser Optimismus?

Das passierte einerseits aus einer demokratischen Haltung. Es ist wichtig, was geschrieben wird, davon wird auch die Bevölkerung beeinflusst. Andererseits hatten wir die Screens und wollten darauf qualitativ besseren Content. Wir haben irgendwann gesagt: Die News dafür machen wir selbst – im Wissen, dass das mit einem grossen Kostenberg verbunden ist. Wir wollen wirtschaftlich sein, aber es ging nie darum, richtig viel Geld zu verdienen mit Nau.

Glaubst du, dass die Monetarisierung im Online-Journalismus langfristig durch Produkte wie klassische Werbebanner und native Ads funktionieren kann?

Ich habe schon am ersten Tag gesagt, dass Werbebanner nicht unsere Zukunft sind. Daran halte ich fest. Es gibt den Markt noch, aber er ist degressiv. Cookieless und AdBlocker verhindern die klassische Monetarisierung zunehmend. Das wird es früher oder später nicht mehr geben. An Texte und Content Marketing glaube ich aber. Das wird auch in zehn Jahren noch bestehen.

Wir müssen herausfinden: wofür ist der Nutzer bereit, uns Geld zu geben? Ob es das am Schluss direkt für das journalistische Produkt gibt, ist irrelevant. Wir setzen uns dafür ein, dass der Journalismus querfinanziert werden kann. Ich finde es schön, wenn wir sagen können: Wir haben neutrale recherchierte, journalistische News, die du gratis konsumieren kannst.

Auf LinkedIn beschreiben Sie Nau.ch als Nr. 1 Content-Marketing-Plattform der Schweiz. Was genau meinen Sie damit?

Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Content-Marketing die beste Werbung ist. Das Logo des Unternehmens bringt noch nichts. Wenn der angebissene Apfel zu sehen ist, ist das Branding. Aber das führt nicht dazu, dass morgen jemand das neue IPhone kauft. Also muss ich doch schreiben: Hey, morgen kommt das neue IPhone auf den Markt und darum lohnt es sich. Wenn du dem Menschen nicht klar sagst, was er machen soll, macht er es nicht. Nicht weil er es nicht will, sondern weil er es nicht begreift.

Und bei uns funktioniert Content-Marketing am besten, weil wir eine neutrale Plattform sind und dich richtig platzieren. Du bekommst Reichweite über Nau.ch hinaus: Auch über Google-News oder den organischen Traffic. Man kann sich gar nicht vorstellen, wo bei uns überall Reichweiten entstehen. Dazu haben wir Werbeprofis, die genau verstehen, was sie tun.

Steht der Journalismus überhaupt noch im Vordergrund?

Ich glaube, der Journalismus wird sogar zunehmend wichtiger. Was wir glauben und feststellen ist: Mit neuer Technologie – auch AI – kommen Gefahren. Das journalistische Denken und Interpretieren eines Themas ist etwas, das spätestens in fünf Jahren für alle hochrelevant sein wird. Was ist noch die Wahrheit? Wir wissen es heute schon fast nicht mehr. Wenn wir den Journalismus nicht mehr haben, verlieren wir das komplett.

Nau.ch muss auch in die Breite wachsen, damit die Monetarisierung funktioniert. Aber egal was wir machen: Wenn wir nicht das Vertrauen und die Relevanz haben, ist der Rest wertlos.

Student an der ZHAW im vierten Semester des Bachelorstudiengangs Kommunikation.

Student an der ZHAW im vierten Semester des Bachelorstudiengangs Kommunikation.