Wer derzeit auf TikTok und Instagram unterwegs ist, kann sich den Videos zu femininer und maskuliner Energie kaum entziehen. Das Phänomen verspricht Empowerment, Selbstoptimierung und soll helfen, die ideale Beziehung zu führen. Ein kritischer Blick zeigt jedoch, dass die Grundidee alles andere als neu ist.

Autorin: Nina Schmid

Können weibliche und männliche Energie im Gleichgewicht sein? Quelle: cphpost.dk

«Wenn du deine weibliche Energie nicht aktivierst, wirst du dein volles Potenzial in der Liebe und im Leben nicht erreichen.» So steht es auf dem Bildschirm, als Kim* durch TikTok scrollt. Zum Text wechseln sich Bilder von bekannten Models und Schauspielerinnen ab. Alle sind weiss gekleidet, top gestylt und schauen mit grossen Augen sinnlich in die Kamera. «Ich will unbedingt so sein wie sie», gesteht Kim.

Die Anleitung zur perfekten Frau

Sanft, begehrenswert und mitfühlend. So beschreibt Kim die Charaktereigenschaften, die sie sich wünscht. Denn vor rund einem Jahr steht sie am Ende einer siebenjährigen Beziehung. Als diese in die Brüche geht, liegt auch ihr Selbstbewusstsein in Scherben, denn die 27-Jährige wurde betrogen. Automatisch beginnt sie, an sich zu zweifeln. Sie fragt sich, was mit ihr nicht stimmt und was sie verändern muss. Eine Freundin schickt ihr ein Video mit der Aussage «Frauen in ihrer göttlichen Energie verdienen einen Mann, der ihnen die ganze Welt bieten kann». Dazu schreibt sie: «Das musst du unbedingt erreichen!» Kurz darauf passt sich Kims TikTok-Algorithmus an und schlägt ihr immer wieder ähnliche Videos vor.

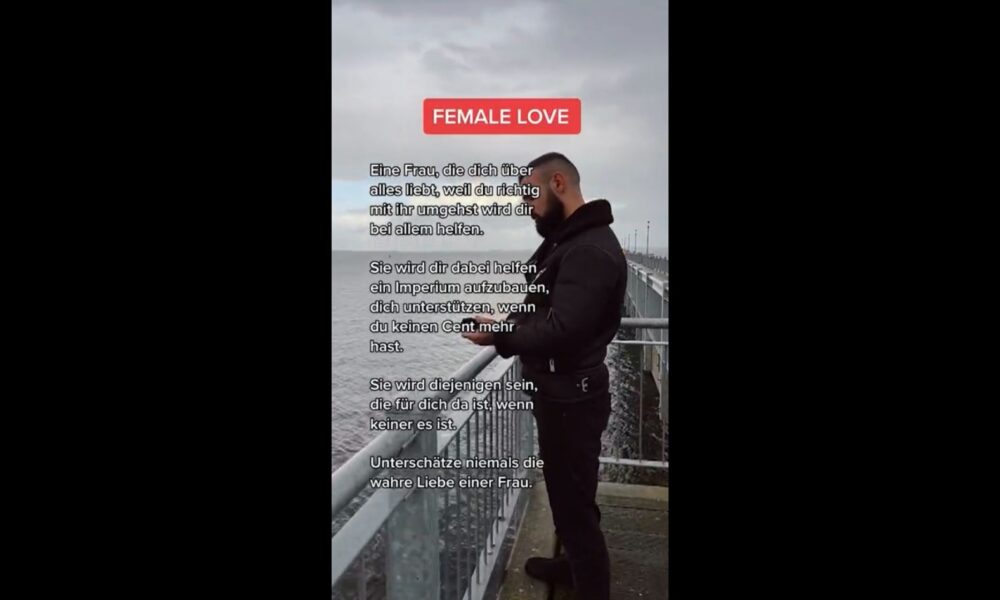

Kim lernt so nun, dass feminine Energie Einfühlungsvermögen und Geduld bedeutet. Eine Frau sollte kreativ sein, über ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten verfügen und sich ihrer selbst sicher sein. Ziel ist es, andere durch Intuition und Hingabe zu unterstützen und Vertrauen und Wärme auszustrahlen. Im Gegensatz dazu steht die maskuline Energie. Sie steht für Logik, Ehrgeiz und Handeln. Verkörpert wird diese durch Macht, Geld und Kraft.

Social Media Versprechen in schwarz und weiss

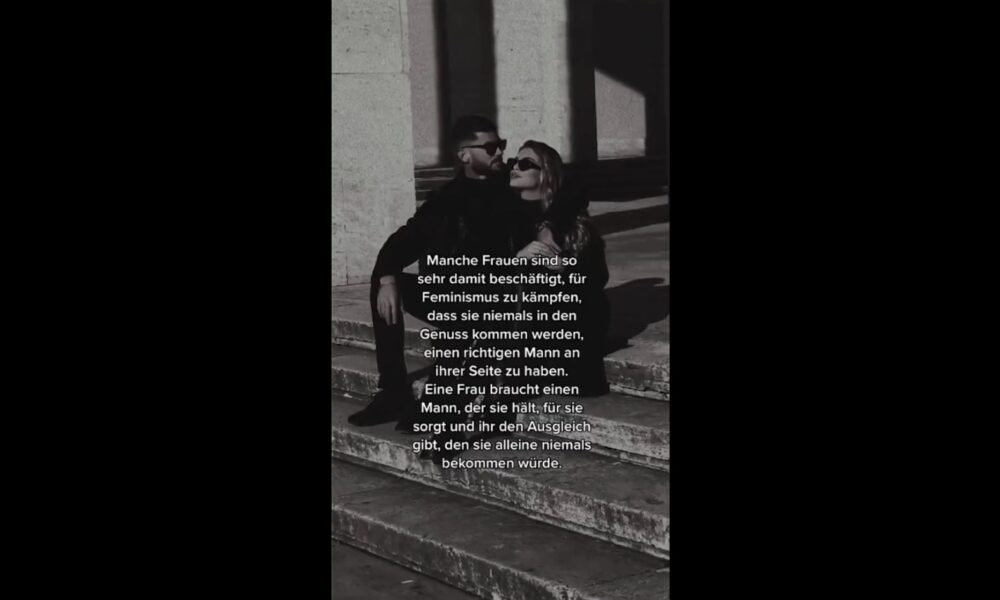

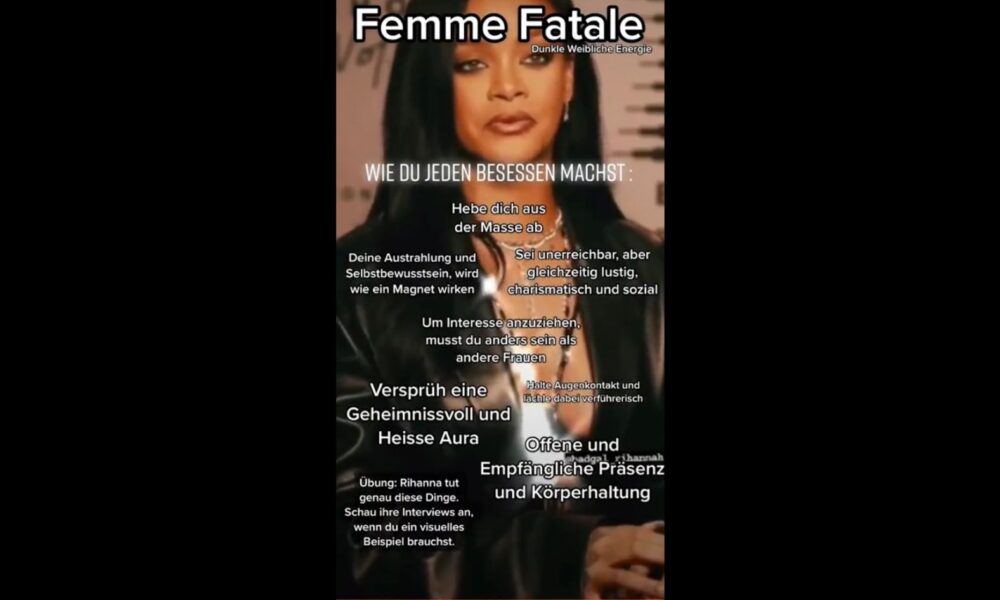

Das Phänomen sorgt vor allem in den sozialen Medien für viel Aufmerksamkeit. Dort spricht man auch von der Divine Feminine Energy, also der göttlichen weiblichen Energie. Diese setzt sich aus Dark und Light Feminine zusammen. Auf der einen Seite die dunkle weibliche Kraft, die geheimnisvoll und verführerisch ist. Auf der anderen Seite steht die helle Seite der Weiblichkeit, die Reinheit und Unschuld symbolisiert.

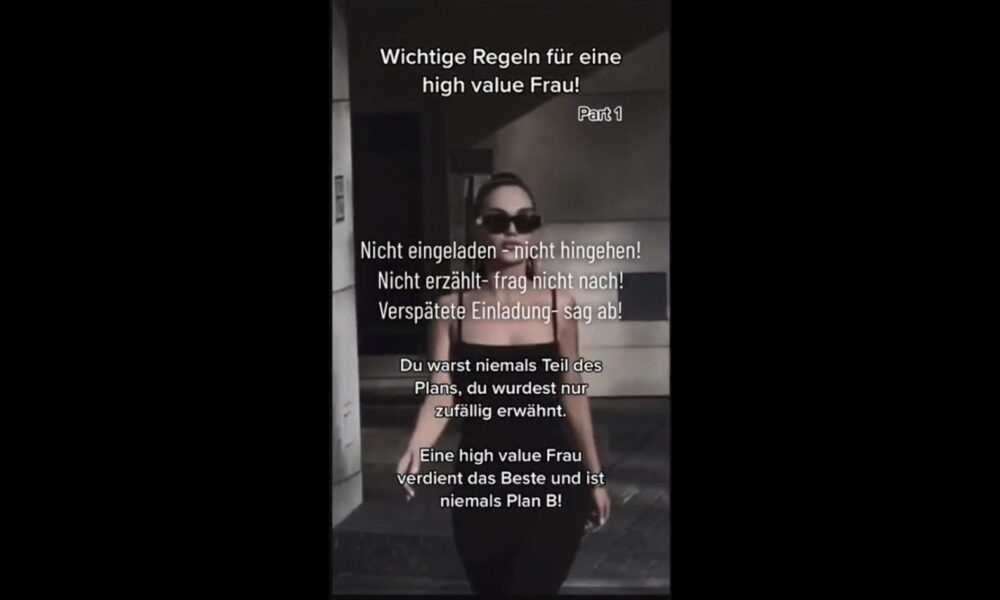

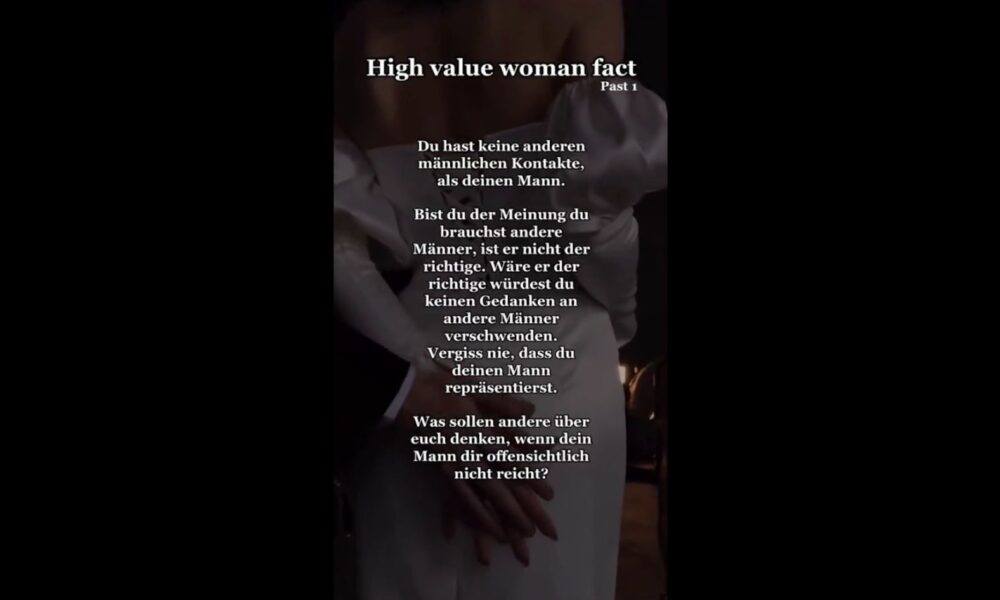

Ziel ist es nun, all diese Energien in Einklang zu bringen. Nur so könnten alle Ungleichgewichte in Beziehungen und im Leben ausgeglichen werden. Das erscheint auch Kim erstrebenswert. «Ich kaufte mir neue Kleider, lernte mich anders zu schminken und las unzählige Selbsthilfebücher.» Kim will eine sogenannte «High Value Frau» sein. Dass dabei aber Frauen gegeneinander ausgespielt werden, ist ihr lange nicht bewusst.

Wettbewerb des Frauseins

Eine «High Value Frau», also eine Frau von hohem Wert, zeichnet sich dadurch aus, dass sie in ihrer femininen Energie lebt. Sie braucht einen ebenso wertvollen Mann in seiner maskulinen Energie. Wenn sie Kontakt zu anderen Männern hat, wird sie als «Low Value», als wertlos angesehen.

«Ich habe zu lange gebraucht, um zu erkennen, dass Frauen mit diesem Begriff objektifiziert werden.» Frauen mit hohem Wert sollen still an der Seite ihres Mannes stehen. Sie unterstützen den dominanten Partner an ihrer Seite und stellen dafür ihre eigenen Ambitionen zurück. Ihr Ziel muss es sein, eine Familie zu gründen und ein Zuhause zu schaffen. Er hingegen, investiert vor allem finanziell in die Beziehung.

Zurück zum altbekannten

Auffällig ist, dass die Werte an alte Rollenbilder erinnern. Sarah Pohl, Leiterin der Zentralen Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen in Baden-Württemberg (ZEBRA), weiss, warum die alten Ansichten wieder im Trend liegen. Im SWR-Format „Brust raus“ sagt sie: „Ein grosser Teil dieser Generation sucht nach Orientierung, nach klaren Rollenbildern.“ Sie wollen gegen ein Gefühl der Ohnmacht ankämpfen, so Pohl. Deshalb gewinnen die Schwarz-Weiss-Bilder wieder an Beliebtheit, weil sie die Komplexität des bestehenden Genderdiskurses reduzieren und die aktuellen Veränderungen in der Gesellschaft vereinfachen. Der Trend zu femininen und maskulinen Energien gebe klare Handlungsempfehlungen. Es werde vorgegeben, wie man auszusehen oder was man zu tun habe. Sarah Pohl verweist auf die Ähnlichkeit zu den 1950/60-er Jahren. Der einzige Unterschied sei, dass heute Social Media Beiträge als Hauptmedium zur Orientierung in Krisenzeiten gesehen werden und sich solche Trends daher schnell verbreiten.

Eigene Werte anerkennen

Auch Kim wird sich plötzlich bewusst, dass sie sich zu tief in diesem Trend verliert. «Ausschlaggebend war ein Kommentar meiner eigenen Mutter. Sie meinte, ich hätte mich stark verändert und würde sie nun zu sehr an ihr junges Ich erinnern.» Nach einem langen Gespräch wird Kim klar, worum es bei diesem Trend wirklich geht. «Alte patriarchale Rollenbilder werden mit dem Versprechen von Empowerment ästhetisch verpackt.» Es wird suggeriert, dass man erst dann perfekt sei, wenn man alles an sich verändert hat. Kim spricht aus eigener Erfahrung. Ihr anfänglicher Optimismus ist verflogen, weil das Online-Phänomen ihr ein falsches Selbstbewusstsein vermittelt hat. «Nachdem ich mich von dem Trend gelöst hatte, fing ich ganz von vorne an. Ich habe gemerkt, dass ich mich nicht in ein Schema zwängen muss, um Anerkennung zu bekommen.»

Kim hat sich heute weitgehend von ihren Social Media Accounts getrennt. Sie hat sich neue Gewohnheiten wie Sport und Tagebuchschreiben angeeignet. Eines ist ihr besonders wichtig: «Ich schäme mich nicht für meine Erfahrungen, ich habe daraus gelernt. Deshalb verurteile ich auch niemanden, der dem Trend folgt. Vielleicht ist es für manche genau das Richtige, dann freue ich mich, dass sie es gefunden haben. Aber ich möchte, dass man sich Gedanken darüber macht, was dahintersteckt.» Denn nur so könne man eigene Werte entwickeln und ihnen treu bleiben.

*Name der Autorin bekannt

Denn sie wissen nicht, wer sie sind

Wer ist ein richtiger Mann? Was früher Muskelkraft war, ist heute Verwundbarkeit. Für die einen ist es ein Schritt in die richtige Richtung, für die anderen der Anfang vom Ende. Steckt die Männlichkeit in der Krise?

Autorin: Nina Schmid

«Ein Mann sollte immer die Kontrolle haben.» «Ein echter Mann weint nicht. «Männer müssen die Ernährer der Familie sein.» Es sind Worte wie diese, die kleine Jungen seit Generationen durch ihr Leben begleiten. Worte, die stärken sollen und doch mehr Schaden anrichten. Diese Definition eines Mannes liegt in den Wurzeln des Patriarchats.

Die Gefahr des Schweigens

Seit Jahren wird die traditionelle Männerrolle vor allem durch Erwartungen definiert. Wer diese nicht erfüllt, ist anfälliger für Depressionen. Diese bleibt bei Männern oft unerkannt. Denn sie glauben immer noch, dass das Thema ein grosses gesellschaftliches Tabu ist. Laut einer Umfrage der Schweizer Selo-Stiftung würde nur jeder dritte Mann mit anderen über seine Depression sprechen. Jeder Zwölfte würde sie sogar ganz verschweigen. Das sind doppelt so viele wie bei den Frauen.

Forscher der Emory-Universität in den USA haben herausgefunden, dass aber auch die Auflösung des traditionellen Männerbildes zu Depressionen führen kann. Am Anfang stehen wieder die Erwartungen. Wenn ein Junge mit dem Ziel aufwächst, der Beschützer und Ernährer einer Familie zu werden, kann es ihn als Mann verunsichern, wenn er merkt, dass diese Werte nicht mehr gefragt sind.

Wie geht Mann mit den veränderten Erwartungen um? Er schweigt. Genau das führt dazu, dass die Depressionsrate bei Männern unterschätzt wird. Das Schweizer Portal Enable Me berichtet, dass die Krankheit bei Männern zwar nur halb so oft diagnostiziert wird wie bei Frauen, die Suizidrate aber mindestens drei Mal so hoch ist.

Das Wolfsrudel

Wie sollen Männer lernen mit ihren Gefühlen umzugehen? Sie schreien laut im Wald, kämpfen im Schlamm oder weinen am Lagerfeuer. Genau das passiert in den so genannten Männerseminaren. Teilnehmende fühlen sich gegenüber Frauen benachteiligt, sie leiden. So sagt zum Beispiel der Life-Coach Hannes Hochuli gegenüber der Rundschau: «Die Frauenbewegung hat nach meinem Empfinden zu stark ausgeschlagen. Die Männer wissen nicht mehr, in welcher Rolle sie sein sollen, um die Frau zufrieden zu stellen.» Ein Teilnehmer meint, die Frauenbewegung bedrohe die Männer. Sie wüssten nicht mehr, wie sie neben starken Frauen bestehen sollen.

In den Seminaren sollen sie zurück zu ihrer eigenen Männlichkeit finden. Zwei Männer-Coaches diskutieren in der SRF-Sendung «Club» zum Thema. Für Arsim Muslija bedeutet Männlichkeit, das Naturgesetz des Stärkeren aufrechtzuerhalten. Mario Meier stimmt ihm im SRF-Club zu: «Die weibliche Seite ist die verletzliche, die männliche Seite muss die harte sein.» Markus Theunert, Psychologe und Experte für Männerfragen unterbricht ihn. Denn diese Sichtweise sei der Ursprung des Problems und diene nur dazu, die alten Stereotype endlos zu reproduzieren.

Um die erstrebte Härte zu demonstrieren, fällt bei den Coaches immer wieder der Vergleich mit einem Wolfsrudel. Die Starken beschützen die Schwachen. Sie halten zusammen, sie jagen gemeinsam. Das Rudel folgt dem Anführer, dem Alpha.

Miteinander statt gegeneinander

Ob der Vergleich mit einem Tier hilft, alte Strukturen aufzubrechen, sei dahingestellt. Männer haben es nicht leicht, doch Frauen hatten es noch nie leicht. Denn die männliche Unsicherheit ist nicht mit der weiblichen Unterdrückung gleichzustellen. Männer müssen selbst herausfinden, wer sie sind. Und zwar ohne die Errungenschaften der Frauen rückgängig zu machen, indem sie alte Rollenbilder reproduzieren. Nur so können wir uns in Zukunft auf Augenhöhe begegnen.

«Unser Ziel ist es, die Angst zu nehmen»

Der Genderdiskurs hat sich in den letzten Jahren in unserer Gesellschaft und Politik verankert. Während sich auf der einen Seite die Diskussion über Geschlechterfragen immer mehr öffnet, kämpft die andere Seite für ein traditionell konservatives Rollenbild. Junge Menschen müssen zwischen den sich zuspitzenden Extremen eine Balance finden. Orientierung und Aufklärung bieten unter anderem Bildungsinstitutionen wie die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW.

Ein Beitrag von Nina Schmid

Nina Schmid studiert Journalistik an der ZHAW. In Zukunft möchte sie über Reisen, Kulturen und Kunst schreiben. Themen, die die Gesellschaft bewegen, interessieren sie, und sie möchte Menschen mit den unterschiedlichsten Geschichten eine Stimme geben.