Drei Betroffene erzählen, wie das Coronavirus ihr Leben verändert hat. Ihre Erfahrungen werfen die Frage auf, was die Schweiz unternimmt, um für zukünftige Pandemien besser gewappnet zu sein. Genau darum geht es bei einer Langzeitstudie der Universität Bern.

Autorin: Emily Jennifer Lim

Titelbild: Die drei Betroffenen von links nach rechts: Ernesto Kara, Franziska Iff und Leonie Pedone*; Bild: Emily Lim und Leonie Pedone*; Zusammengestellt von Emily Lim

KAPITEL I – BETROFFENE ERZÄHLEN VON IHREN ERFAHRUNGEN

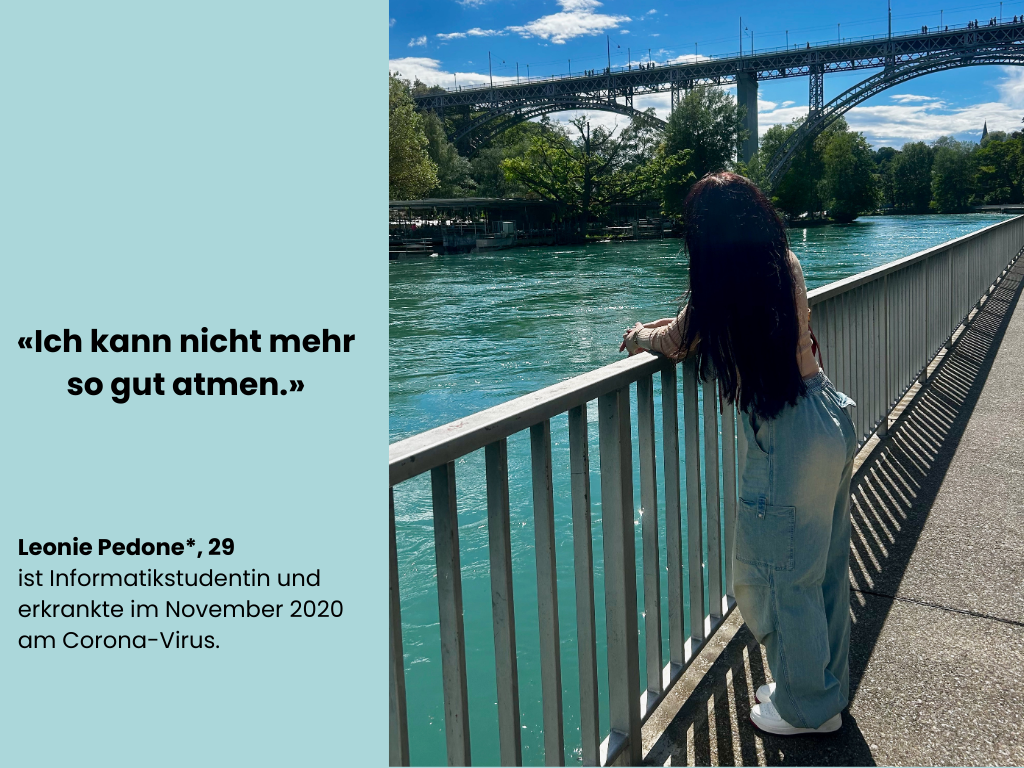

Leonie Pedone* hatte mehrere Corona-Infektionen. «Ich kann nicht mehr so gut atmen», erklärt sie. Ihre Ärztin diagnostizierte sportbedingtes Asthma und verschrieb ihr einen Inhalator. «Für mich als Tänzerin ist das frustrierend, ich muss immer wieder aussetzen.» Der Gedanke, dass ihre Lunge dauerhaft geschädigt sein könnte, belastet sie. Pedone befindet sich mitten im Studium und kämpft zusätzlich mit ständiger Müdigkeit: «Ich habe das nie auf Long COVID zurückgeführt, sondern auf den Stress des Studiums». Dennoch sorgt sich Pedone darüber, ob diese Symptome nach dem Studium verschwinden oder sogar schlimmer werden.

Was ist Long COVID?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezeichnet «Long COVID» als «Post-COVID-19-Kondition» oder «Post-COVID-19-Syndrom». Beide Begriffe beziehen sich auf Menschen, die mit COVID-19 infiziert waren und auch nach der akuten Phase der Infektion anhaltende oder neue Symptome entwickelt haben. Diese Symptome können Wochen oder Monate nach der ersten Infektion auftreten und variieren stark.

Zu den häufig berichteten Symptomen gehören unter anderem:

– Müdigkeit und Erschöpfung

– Atembeschwerden

– Konzentrations- und Gedächtnisstörungen

– Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn

– Schlafstörungen

– Brustschmerzen

Planlosigkeit während der Infektion

Die Schweiz habe die Pandemie nicht schlecht gemeistert, findet Pedone. Allerdings kritisiert sie die anfängliche Planlosigkeit und chaotische Kommunikation. «Ich hatte keinen Plan und erhielt keine Informationen», berichtet sie über den Besuch bei ihrer Hausärztin. Pedone sagt, ihrer Ärztin sei das richtige Vorgehen offenbar nicht bekannt gewesen. Als Corona-Patientin habe sie sich der Situation ausgeliefert gefühlt.

Für zukünftige Pandemien wünscht sich Pedone eine klarere Prozessstruktur. «Die Menschen müssen besser informiert und unterstützt werden.» Sie erinnert sich an ihre Selbstisolation während der Quarantäne. «Es ist extrem isolierend, wenn man zwei Wochen in Selbstquarantäne verbringt», erinnert sie sich. Pedone hofft, dass in der Schweiz in Zukunft mehr Wert auf Prävention gelegt wird.

* Name auf Wunsch geändert

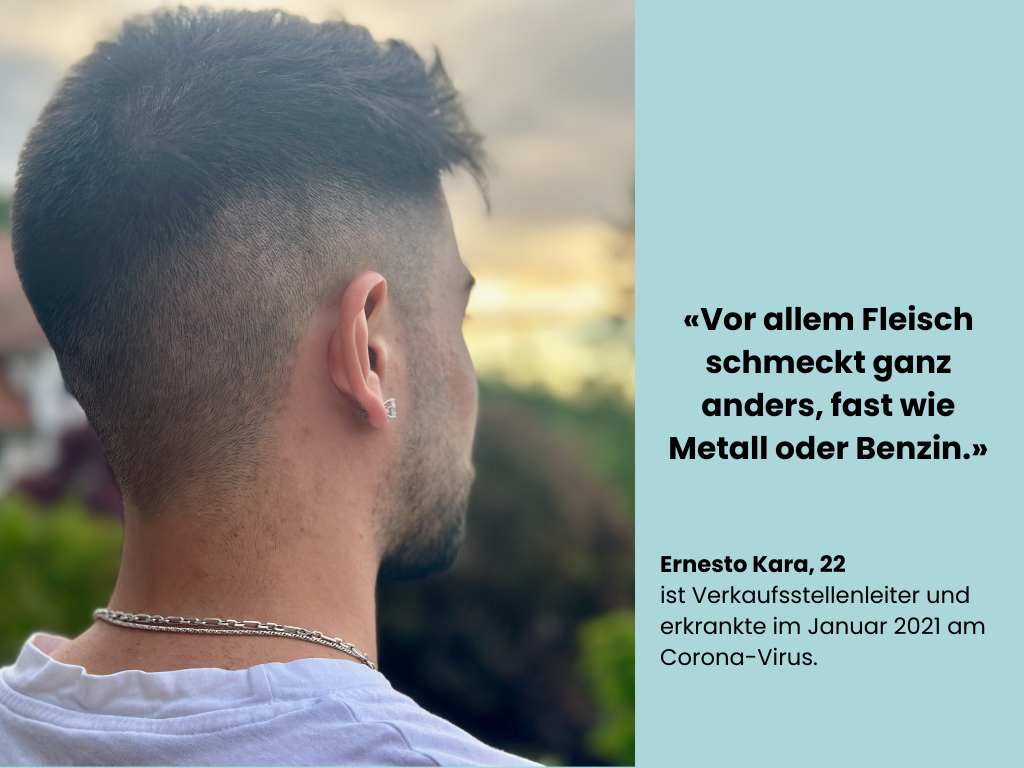

Ernesto Kara war 18 Jahre alt, als er sich mit dem Coronavirus infizierte. «Zuerst war es der Geruchssinn und irgendwann war der Geschmackssinn komplett weg», sagt er. Kara konnte das Essen nicht mehr geniessen: «Man isst, weil man muss, aber man freut sich nicht mehr darauf. Ich war sehr verzweifelt und habe in dieser Zeit auch viel abgenommen.» Es dauerte einen Monat, bis er wieder schmecken konnte, aber seither hat Geschmack für ihn eine andere Bedeutung. «Vor allem Fleisch schmeckt ganz anders, fast wie Metall oder Benzin», erklärt Kara. Dass viele andere Menschen ähnliche Erfahrungen gemacht haben, beruhigt ihn. «Meine Geschmacksvorlieben haben sich komplett verändert. Mittlerweile mag ich sogar Lakritze.»

Das Leben zu schätzen wissen

Kara denkt darüber nach, wie die Pandemie ihn als Jugendlichen beeinflusst hat: «Ich war 18 Jahre alt und hätte offiziell in Clubs gehen können, aber alles war geschlossen. Das war heftig.» Er glaubt, dass viele Menschen die Pandemie beim nächsten Mal weniger ernst nehmen könnten. Kara hat den Eindruck, COVID-19 habe nie existiert, als die Lockerungen vorgenommen wurden. «Das hat bei Menschen den Eindruck hinterlassen, dass die Massnahmen vielleicht übertrieben waren», sagt er. Abschliessend zieht Kara eine wichtige Lehre aus der Pandemie: «Es kann einen schneller treffen, als man denkt. Das Leben ist einfach zu kurz und man sollte jeden Tag schätzen und dankbar sein.»

«Ich durfte nur noch Notfallpatient:innen behandeln, die ohne Physiotherapie eine Zustandsverschlechterung gehabt hätten», sagt Franziska Iff. Physiotherapie gehört zur Grundversorgung, deshalb musste sie während der Pandemie vor Ort arbeiten. Hygienekonzepte seien von der Regierung verlangt, aber nie kontrolliert worden, erklärt sie. «Jede Behandlung war ein Risiko.» Dies führte zu einem hohen Stresslevel bei Iff. Desinfektionsmittel waren ausverkauft, daher mischte sie ihr eigenes. Da der Übertragungsweg lange unklar war, lüftete sie ihre Praxis regelmässig nach WHO-Richtlinien. Später installierte sie Luftfilter und CO2-Sensoren.

Finanzielle Einbussen glich Iff durch Rückstellungen aus. Ihre Praxis sei schon einige Jahre alt, sonst hätte sie das nicht machen können, führt Iff aus. Zudem konnte ihr Mann damals im Home-Office arbeiten und so ihre Familie ernähren. «Ohne ihn hätten wir es nicht geschafft».

Kritik an der Umsetzung der Massnahmen

Iff sieht den Umgang mit der Pandemie kritisch. Der Staat habe einige Massnahmen richtig umgesetzt, etwa den Lockdown oder die Maskenpflicht, aber «die Kommunikation war chaotisch», findet sie. Die Impfkampagne und der schnelle Zugang zum Impfstoff haben sie hingegen beeindruckt. Iff betont, dass es nicht an Wissen gemangelt habe, sondern an der Umsetzung. Es habe zwar einen Plan für eine Grippepandemie gegeben, aber er sei nicht umgesetzt worden. «Das Coronavirus hatte ein hohes Tempo und wir waren zu langsam», meint Iff.

Für Iff ist die Rückkehr zur Normalität eine Mischung aus Erleichterung und Vorsicht. Sie trägt immer noch eine Maske bei der Arbeit und bleibt wachsam. Iff plädiert für eine bessere Vorbereitung und Prävention der Bevölkerung für zukünftige Krisen. «Wir sollten Übungen machen, so wie Japan das bei Erdbeben macht», schlägt sie vor.

Wie funktionieren Erdbeben-Übungen in Japan?

Japan liegt am sogenannten pazifischen Feuerring. Dort treffen tektonische Platten aufeinander, was zu häufigen Erdbeben führt. Bereits im Kindesalter lernen Japaner:innen, wie sie sich dagegen schützen können. In den Schulen werden regelmässig Übungen durchgeführt, bei denen die Kinder lernen, bei einem Erdbeben das Gebäude nicht zu verlassen und sich unter einem stabilen Tisch in Sicherheit zu bringen. Die Japaner:innen wissen, was im Ernstfall zu tun ist.

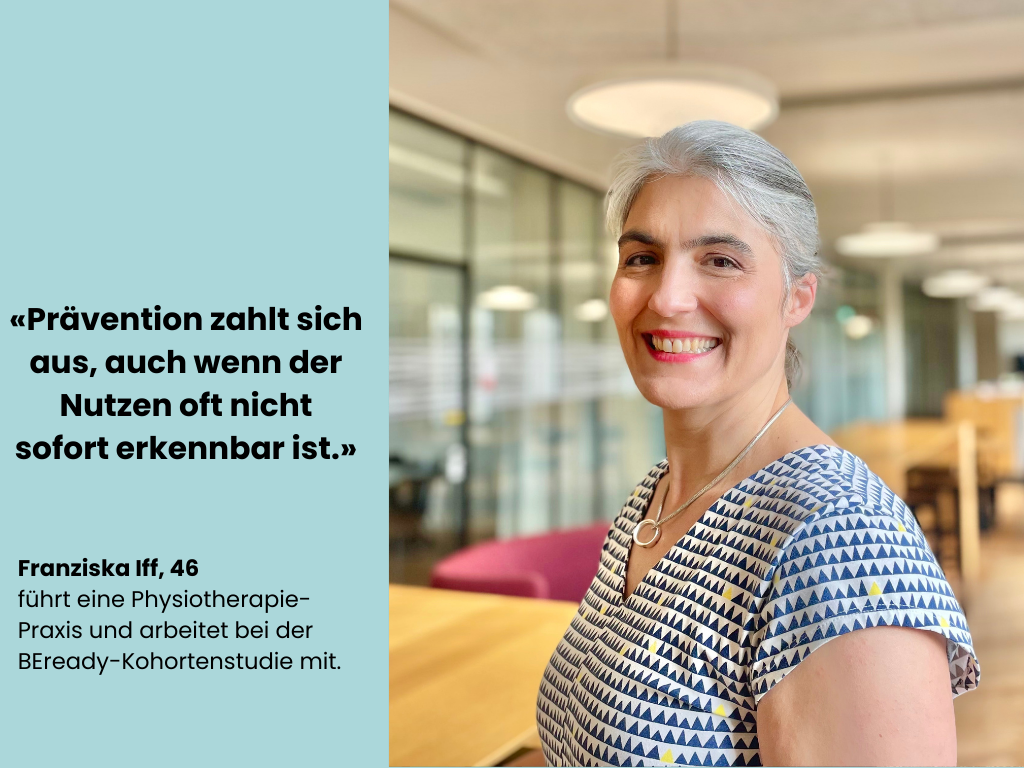

Iffs Engagement für Forschung

Franziska Iff ärgert sich darüber, dass zu wenig über die Entstehung solcher Krankheiten geforscht wird. Als sie die Stellenausschreibung bei der Berner Langzeitstudie BEready sah, wusste Iff, dass sie dort mitarbeiten wollte. «Diese Forschungsgruppe tut wenigstens etwas», sagt sie. Das Projekt sammelt Daten von Menschen und Haustieren, um das Wissen über Pandemien zu erweitern und zukünftig besser vorbereitet zu sein. Iff ist überzeugt: «Prävention zahlt sich aus, auch wenn der Nutzen oft nicht sofort erkennbar ist.»

So unterschiedlich die Erfahrungen der drei Betroffenen sind, in einem Punkt sind sie sich einig: Die Schweiz muss sich besser auf zukünftige Pandemien vorbereiten.

Erinnerungen an die Corona-Pandemie in Bildern

KAPITEL II – BERNER LANGZEITSTUDIE BEREITET SICH AUF ZUKÜNFTIGE PANDEMIEN VOR

Eine Forschungsgruppe der Universität Bern möchte den Kanton Bern besser auf zukünftige Pandemien vorbereiten. Deshalb hat sie 2021 das Projekt «Bern, get ready» ins Leben gerufen, als Reaktion auf die Corona-Pandemie. Dabei werden biologische Proben und Gesundheitsdaten von Haushalten mit und ohne Kinder sowie Haustieren untersucht. Jetzt läuft die Hauptstudie.

In der Schweiz sind laut Bundesamt für Statistik (BFS) über 19’000 Menschen an den Folgen von COVID-19 gestorben (Stand 2023). Diese Zahl zeigt dem Forschungsteam, dass wichtige Daten und Informationen fehlen und das Land ungenügend auf Pandemien vorbereitet war und es weiterhin ist. Um das zu ändern, hat BEready – Kurzform von «Bern, get ready» – eine Langzeit-Kohortenstudie gestartet. Dabei werden biologische Proben und Gesundheitsdaten von Menschen und Haustieren aus dem Kanton Bern gesammelt, um mehr über Infektionskrankheiten zu lernen und besser auf neue Gesundheitsbedrohungen reagieren zu können.

In einer Testphase (Pilotstudie) mit über 100 Haushalten stellte das Team fest: Die Berner Bevölkerung ist bereit, mitzumachen. Seit einem Monat läuft nun die Hauptstudie, und BEready sucht dafür 1’500 Haushalte.

Was ist eine Kohortenstudie?

«Bei einer Kohortenstudie wird eine Gruppe von Personen über einen bestimmten Zeitraum beobachtet. Die Einschlusskriterien definieren sich primär über die Exposition», so lautet die Definition der Schweizer Akademie der Medizinischen Wissenschaften (Stand 2015, nicht abschliessend). Im Falle der BEready-Kohortenstudie werden Gesundheitsdaten und biologische Proben im Krankheitsfall von Menschen und Haustieren des Kantons Bern über eine längere Zeit gesammelt.

«Wir wissen nicht, ob dieselben Vögel nach Europa kommen.»

Veterinärmedizinerin

Bild: Kleintierklinik Bern

Epidemiologin

Bild: MCID, Universität Bern

Die Studie wird von der Veterinärmedizinerin Prof. Dr. med. vet. Simone Schuller und Epidemiologin Prof. Dr. med Nicola Low geleitet. Im Interview erklären sie, warum Haustiere eine besondere Rolle spielen, und was sie sich von der Studie erhoffen.

Ablauf für Teilnehmende

Zu Beginn der Studie besuchen die Teilnehmer:innen das Forschungszentrum sitem-insel für einen Check-up und eine Blutprobe. Die Haustiere werden in der Kleintierklinik untersucht. Danach füllen die Teilnehmenden einen Fragebogen zu ihrer Gesundheit aus. Sobald sie eine Atemwegsinfektion haben oder das Haustier an Durchfall leidet, entnehmen sie zu Hause eine Probe – beim Menschen einen Nasenabstrich und beim Haustier eine Kotprobe – und füllen einen weiteren Fragebogen aus. Die Nasenabstriche werden im Labor auf Viren und die Kotproben auf Parasiten untersucht. Zusätzlich führen die Teilnehmer:innen einmal im Jahr selbstständig zu Hause eine Blutprobenentnahme am Finger durch und füllen erneut einen Fragebogen aus. Alle Proben werden in der Berner Biobank dauerhaft aufbewahrt und stehen für die Forschung zu Infektionskrankheiten zur Verfügung.

Was ist eine Biobank?

«Von Biobanken wird immer dann gesprochen, wenn physische Proben (bspw. Blut) aufbewahrt und mit Informationen des Spenders verknüpft werden.» – inselgruppe.ch

Dr. phil. Eva Maria Hodel

Projektmanagerin BEready

Bild: MCID, universität Bern

«COVID-19 zirkuliert immer noch. In unserer Studie sehen wir heute noch Corona-Fälle. Wir befinden uns einfach nicht mehr in einer ausserordentlichen Lage.»

Stand der Studie

Das Projektteam konzentriert sich derzeit darauf, Haushalte nach dem Zufallsprinzip zu gewinnen. Dazu versenden sie Einladungsschreiben per Post. «Wir haben bereits mehrere Haushalte in der Studie und viele Termine. In den nächsten paar Wochen sind wir ausgebucht», sagt die Projektmanagerin Dr. phil. Eva Maria Hodel.

Wie hilft BEready in der Pandemievorbereitung?

Hodel erklärt: «Wenn eine neue Pandemie kommt, können wir die Studienteilnehmer:innen anschreiben.» Diese füllen dann einen Fragebogen mit zusätzlichen Fragen aus und geben Proben ab. «Wir können sehen, wer bei einer neuen Pandemie Antikörper gegen den Krankheitserreger entwickelt.» Sie betont, dass diese Informationen wichtig für die Pandemiebewältigung seien. «Wir schauen uns auch soziale Kontakte an.» So könne BEready Veränderungen im Verhalten sehen, wenn Massnahmen eingeführt oder gelockert werden. «Solche und weitere Daten können wir mit Einverständnis der Teilnehmenden erheben.»

Warum wird die Studie im Kanton Bern durchgeführt?

Im Kanton Bern sei die Bevölkerungsstruktur sehr ähnlich wie in der gesamten Schweiz, «darum ist er prädestiniert für solche Studien», betont Hodel. Sie sagt, BEready sei daran interessiert, mit anderen Kohorten zusammenzuarbeiten und national auszuweiten, aber derzeit konzentrieren sie sich auf den Kanton Bern.

Herausforderungen der Kohortenstudie

«Es ist schwierig, grosse Haushalte zu erreichen», sagt Hodel. Für grosse Familien sei der logistische Aufwand hoch und im Alltagsstress eine Belastung. Die Teilnehmenden erhalten keine Bezahlung, dennoch sei die Bereitschaft zur Teilnahme vorhanden: «Die meisten Leute machen aus altruistischen Gründen mit. Sie wollen einen Beitrag für die Menschheit leisten».

Die Teilnehmer:innen können jederzeit aus der Studie aussteigen. Hodel sagt: «Ein Wegzug aus dem Kanton Bern führt zum Ausschluss aus der Studie. Auch Familienzuwachs kann ein Grund sein, warum eine Familie aussteigt.»

Hodel meint, die Langzeitstudie habe kein Enddatum. «Es kann sein, dass die Finanzierung plötzlich nicht mehr gewährleistet oder irgendwann der wissenschaftliche Bedarf nicht mehr da ist.» Bis dahin wird aber weiter geforscht.

Emily Lim widmet sich in ihrer Freizeit dem Tanz und war während der Corona-Pandemie in der Gastronomie tätig. Sie studiert Kommunikation und Medien an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) und ist Projektassistentin in der Langzeitstudie BEready. Als angehende Journalistin liebt sie, neue Themen und Menschen kennenzulernen. Dabei eine fesselnde Geschichte zu entwickeln, fasziniert sie. Im Sommer 2025 schliesst sie ihr Studium ab und freut sich darauf, noch tiefer in die Medienlandschaft einzutauchen.