ETH-Forschende entwickelten im Mai 2024 ein Gel, das Alkohol im Körper besser abbaut. Es wird unter anderem aus einem Milchprodukt hergestellt. So soll in Zukunft Milch dazu beitragen, die Folgen von Alkohol zu mindern. Eine Ironie der Geschichte. So war es im 19. Jahrhundert die Milch, die für einen massiven Alkoholmissbrauch bei Jung und Alt in Obwalden verantwortlich war. Wie kam es dazu und was waren die Auswirkungen?

Autorin: Michelle Knubel

Titelbild: Zwei Schnapsbrenner stehen vor ihrer Schnapsbrennerei; Bildquelle: Buch „Armut, Alkohol, Auswanderung“

Laute Musik in den Ohren, schon einige Cocktails intus, und trotzdem kannst du gemütlich mit dem Auto nachhause fahren. Am nächsten Morgen fehlt ausserdem jede Spur von einem Kater. So könnte in Zukunft eine Partynacht mit dem neu entwickelten Gel von ETH-Forschenden aussehen. Es baut Alkohol im Magen-Darm-Trakt ab, wie eine im Fachblatt «Nature Nanotechnology» veröffentlichte Studie zeigt. Einer der Hauptbestandteile ist Molke, ein aus Milch gewonnenes Produkt, schreibt die ETH in einer Medienmitteilung vom Mai 2024. So entpuppt sich die Milch als ein Schutz vor Alkoholschäden. Früher war sie der Auslöser dafür. Oder vielmehr der Milchpreis. Um diesen Zusammenhang zu verstehen, blicken wir zurück in die Vergangenheit.

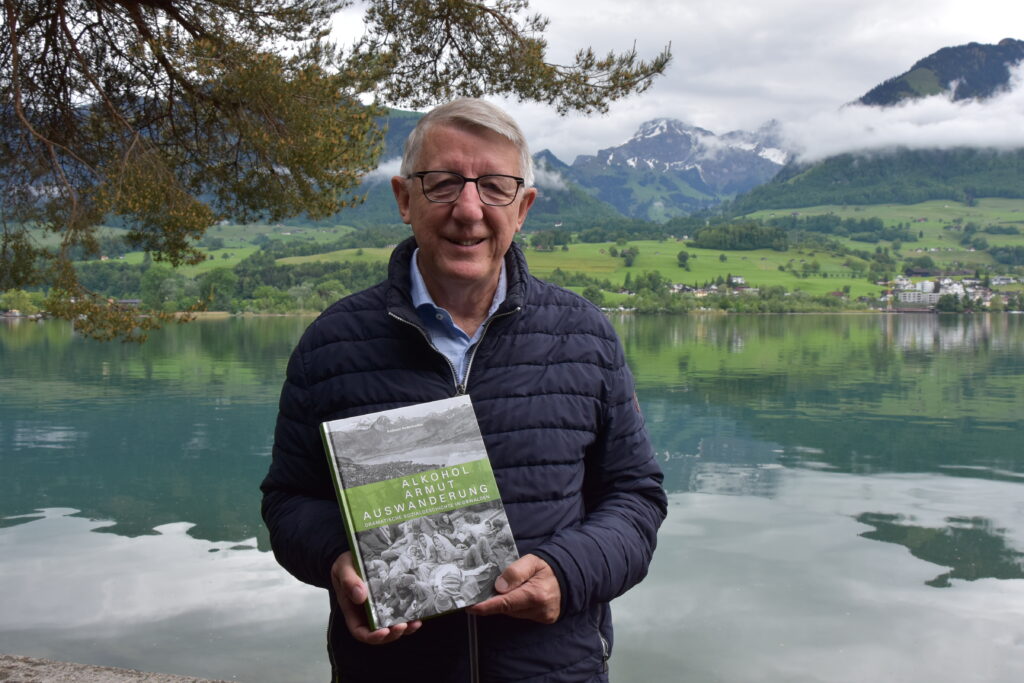

Der Obwaldner Andreas Anderhalden hat sich intensiv damit auseinandergesetzt, wie sein Heimatkanton im 19. Jahrhundert von einer massiven Alkoholabhängigkeit geprägt war. Durch sein grosses medizinisches Wissen als ehemaliger Arzt, konzentriert er sich darin auch auf medizinische Aspekte. In seinen Büchern «Alkohol, Armut, Auswanderung», «Gebresten, Pest und Badestuben» und «Geborgenheit am Sarnersee», schreibt er über die Milchpreisexplosion und den daraus resultierenden Alkoholmissbrauch. Diese beiden Aspekte sollen in diesem Beitrag näher beleuchtet werden.

Bild: Andreas Anderhalden mit seinem Buch „Alkohol, Armut, Auswanderung“.

Bildquelle: Foto von Michelle Knubel

Schnaps als Alternative

Milch, Käse und Butter galten im 19. Jahrhundert in den Bergdörfern der Zentralschweiz als Grundnahrungsmittel. Als der Milchpreis massiv anstieg, konnte sich die ärmere Bevölkerung diese Produkte plötzlich nicht mehr leisten. Doch es gab ein Getränk, das wie die Milch den Hunger stillte und zudem billig war: der Schnaps.

Von jung bis alt wurde verdünnter Kaffee mit viel Obstschnaps und Zucker getrunken. Manche würzten das Getränk auch mit Muskat oder Zimt. Das Trinken von purem Schnaps war zusätzlich verbreitet. Ein grosser Vorteil des Milchersatzgetränks war, dass er in grossen Mengen hergestellt werden konnte. Obst für die Schnapsbrennerei hatten die Obwaldner und Obwaldnerinnen mehr als genug. Der Kanton sah aus wie ein grosser Obstbaumgarten.

Ein negativer Nebeneffekt dieser riesigen Obstplantagen war, dass den Bauern das Land für die Kühe und damit für die Milchproduktion fehlte. Der daraus resultierende Milchmangel trug unter anderem zur Milchpreisexplosion bei, die das Schnapstrinken ankurbelte.

Der übermässige Alkoholkonsum gehörte in den ärmeren Schichten Obwaldens zum Alltag. Selbst Säuglinge und Kinder waren davon betroffen. Der sogenannte Schnapsnuggi war damals ein gängiges Mittel, um ein Kind ruhig zu stellen. Er bestand aus einem mit Schnaps getränkten Stoffballen. Dieser wurde den Kleinen gegeben, damit sie betrunken einschliefen. Die Folgen für die Entwicklung der Kinder seien verheerend gewesen, schreibt Andreas Anderhalden in seinem Buch «Alkohol, Armut, Auswanderung».

Natürlich hatten die Alkoholiker:innen auch alltägliche Verpflichtungen. Doch viele waren wegen ihrer Sucht nicht mehr arbeitsfähig. Besonders betroffen waren Berufstätige in anstrengenden Branchen wie der Landwirtschaft oder dem Baugewerbe. Durch die schwere Arbeit mussten sie mehr Flüssigkeit zu sich nehmen. Als die Arbeit nicht mehr richtig verrichtet werden konnte, gingen auch die Erträge zurück und das Geld fehlte an allen Ecken und Enden. Die ohnehin vorhandene Armut wurde dadurch verstärkt.

Alkoholkonsum früher vs. heute

In den 1880er-Jahren lag der pro Kopf-Konsum in der Schweiz bei

ca. 14 Liter reinem Alkohol. Heute liegt er bei 8 Litern.

Quelle: Infotafel im Kurhaus am Sarnersee

Die Milchpreisexplosion

Der hohe Milchpreis wurde unter anderem durch einen Mangel an Milch verursacht. Denn der grösste Teil des Weidelandes wurde nicht für Kühe, sondern für Obstbäume zur Schnapsherstellung genutzt. Neben diesem Aspekt war aber auch folgender Faktor ausschlaggebend für den hohen Milchpreis: Alles hängt mit einem Unternehmen zusammen, das heute jeder und jede kennt und das mittlerweile über 2.000 Marken besitzt – Nestlé.

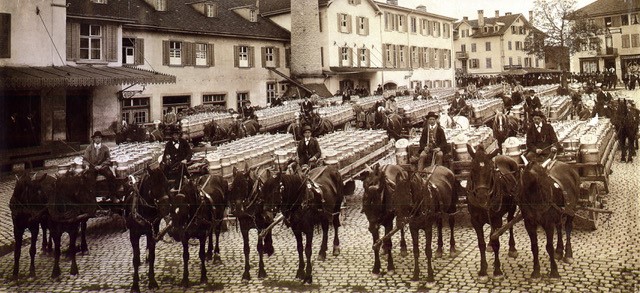

Was viele nicht wissen: Nestlé entstand 1905 aus einer Fusion mit der «Anglo-Swiss Condensed Milk Company». Die erste Kondensmilchfabrik Europas, die 1866 in Cham gegründet wurde. Sie verarbeitete Milch zu Kondensmilch oder Milchpulver. Für die damalige Zeit ein gewaltiger Schritt, denn dadurch war die Milch viel länger haltbar. Entsprechend schnell wuchs das Unternehmen. So kam es, dass die sogenannte «Milchsüdi» Ende des 19. Jahrhunderts ein europäischer Konzern mit Niederlassungen in ganz Europa war.

Doch je besser es dem Unternehmen ging, desto schlechter ging es den Armen. Die enorme Produktion führte dazu, dass Milch aus der ganzen Zentralschweiz an das Unternehmen geliefert wurde. Es handelte sich um die Milch von rund 30’000 Kühen, die nachts nach Cham transportiert wurde, damit sie bei der nächtlichen Kälte nicht sauer wurde. Die Folge: Der Milchpreis stieg und stieg. Die Bauern verdienten gut an der hohen Nachfrage nach Milch. Doch von den 85 Prozent der Obwaldner Bevölkerung, die in der Landwirtschaft tätig waren, waren nur 5 Prozent Bauern. Die übrigen 80 Prozent waren einfache Landarbeiter wie Knechte und Mägde. Sie profitierten nicht von dieser Entwicklung. Das Gegenteil war der Fall. Bald konnten sich die meisten die Milch nicht mehr leisten – der Startschuss zur Alkoholabhängigkeit in Obwalden.

Bildquelle: Buch „Alkohol, Armut, Auswanderung“, 2019

Bildquelle: Buch „Alkohol, Armut, Auswanderung“

Bildquelle: Buch „Alkohol, Armut, Auswanderung“

Erfolglose Alkoholpolitik

Der Obwaldner Regierung war die Entwicklung des Alkoholkonsums bekannt. Die verschiedensten Politiker und Politikerinnen starteten Motionen und weitere Ansätze, um das Problem zu lösen. Doch Ihre Massnahmen gingen meist ohne Wirkung an der Bevölkerung vorbei. Andreas Anderhalden erklärt warum und vergleicht die damalige Situation mit der heutigen.

Das Vermächtnis eines Obwaldner Pioniers

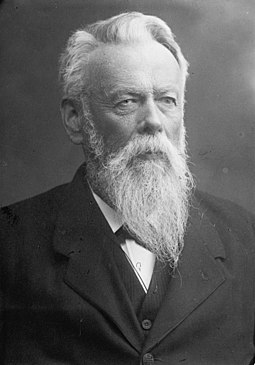

Peter Anton Ming war einer der Macher, die etwas gegen den Alkoholmissbrauch unternahmen. Er gehört auch heute noch zu den bedeutendsten Obwaldner Persönlichkeiten. Im Jahr 1886 gründete er im Alter von 35 Jahren die Obwaldner Kantonalbank. Daneben führte er in Sarnen eine Hausarztpraxis und bekleidete wohl alle erreichbaren Ämter in seinem Heimatkanton. Dazu gehörten Ämter wie Kantonsrichter, Gemeinde- und Kantonsrat und viele mehr. Schon früh beschäftigte er sich mit dem Alkoholismus in Obwalden und verfasste dazu Schriften wie «Der Schnaps und das Volk oder wer wird Meister», die er auf eigene Kosten an die Bevölkerung verteilte.

Bild: Dr. Peter Anton Ming: Gründer der Trinkerheilanstalt Vonderflüe

Bildquelle: Wikipedia

Durch seine Tätigkeit als Arzt lernte Peter Anton Ming das Ausmass des Alkoholmissbrauchs in Obwalden hautnah kennen. So gründete er 1896 auf seinem Heimwesen in Wilen die «Trinkerheilanstalt Pension Vonderflüh». Eine Heilstätte für Alkoholkranke, die er massgeblich mitfinanzierte. Auf dem Anwesen befindet sich heute das Hotel «Kurhaus am Sarnersee». Roman Wüst war von 2012 bis 2023 Direktor des Kurhauses und ist als guter Freund von Andreas Anderhalden mit der Geschichte der ehemaligen Trinkerheilanstalt bestens vertraut.

Die Abhängigkeit von Alkohol in Obwalden, ausgelöst durch den hohen Milchpreis im 19. Jahrhundert, steht in einem starken Kontrast zu heutigen Entwicklungen. Derzeit wird überall von einem Gel der ETH geredet, das den Körper vor Alkohol schützt. Ironischerweise besteht das Gel aus einem Milchprodukt. Diese Entwicklung ist ein Beispiel dafür, wie die Geschichte eine 180 Grad Wendung machen kann.

Ich bin Michelle Knubel. Aktuell studiere ich Kommunikation an der ZHAW in Winterthur. Für mich vergeht die Zeit wie im Flug, wenn ich mich mit historischen, gesellschaftlichen und kulturellen Themen beschäftigen kann.